Maison à Dhamar, sud-ouest du Yémen, arborant en septembre 2013 l'emblème des Houthis : « Dieu est grand / Mort à l'Amérique / Mort à Israël / Malheur sur les juifs / Victoire à l'islam ». Crédit : Abdullah Sarhan (licence CC BY-SA 4.0)

Le Yémen s’était engouffré en février 2011 dans la dynamique des Printemps arabes, après l’espoir qu’a suscité la chute de Hosni Moubarak en Égypte. Demandant la démission du régime, le fameux slogan de la contestation « ash-shab yurid isqat an-nizam » (littéralement, « le peuple veut renverser le régime » en arabe) avait résonné dans l’ensemble du pays à partir de sa capitale Sana’a. Quelques mois plus tard, le Yémen est précipité dans une grave guerre civile, qui cache une recomposition politique profonde.

Yémen, écueil de la communauté internationale

Sans trop se mouiller, la communauté internationale a très vite délégué la gestion du dossier yéménite aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La mise en place de l’ancien vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi à la tête du pays en 2012 fut sûrement la première erreur de la communauté internationale au Yémen. D’un habile Ali Abdullah Saleh, autocrate de la quasi-stabilité pendant trente-trois ans, on est passé à un président « sur-roues », qui – contraint à l’exil en raison de la prise de Sana’a par les Houthistes – s’était réfugié à Riyad au moment où les Saoudiens lancèrent l’opération le 26 mars 2015.

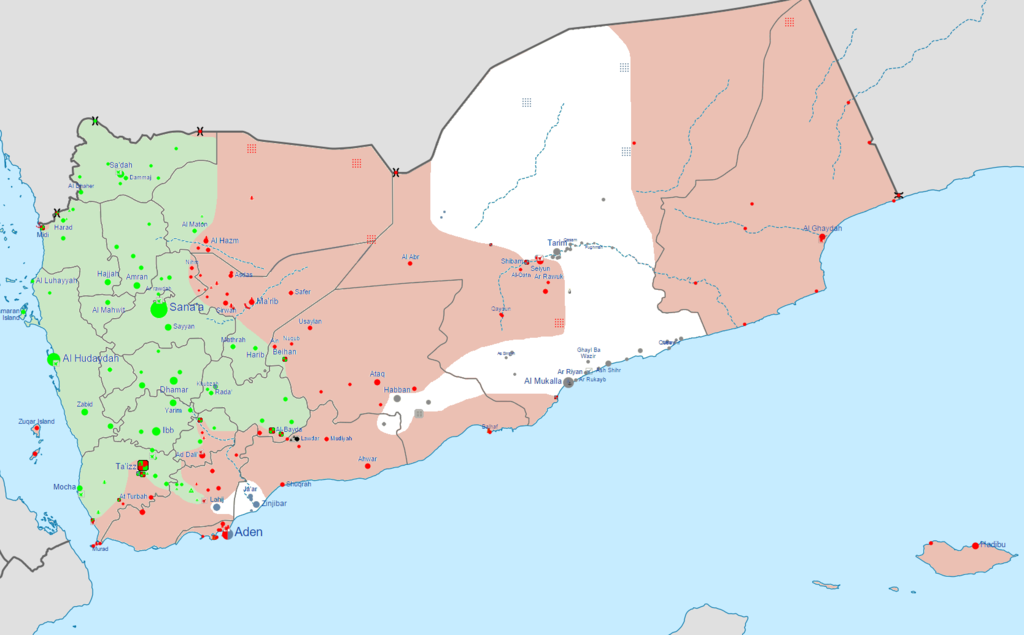

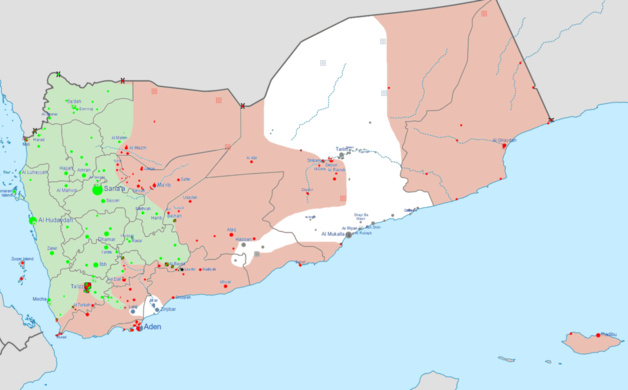

Soutenu à l’extérieur, Rabbo Mansour Hadi manque cruellement de légitimité au Yémen. Les Houthistes contrôlent militairement le Nord et depuis leur avancée territoriale de 2014, de plus en plus de leaders tribaux se tournent vers eux. Dans la partie Sud du pays, qui n’a jamais vraiment accepté l’unification du pays de 1990, Hadi a participé à l’anéantissement des velléités sécessionnistes, d’où une certaine réticence au sein de la population.

À l’Ouest, rien de nouveau. Toujours cette vision binaire de l’Occident, qu’a si bien décrit Georges Corm. Obligé de rejeter un camp contre un autre, les Houthistes contre le reste, on alimente ici la rhétorique « sunnites contre chiites », qui cache des réalités locales plus complexes. Comment, sinon, expliquer que Ali Abdullah Saleh ait sévèrement combattu les Houthistes entre 2004 et 2010, alors qu’il vient lui-même du zaydisme et du Nord du pays où cette branche du chiisme est implantée ? Ali Abdullah Saleh est avant tout un stratège qui avait réussi à la force de ses alliances successives, à contenir les forces contestataires, qu’elles soient politiques, confessionnelles ou sécessionnistes. Preuve en est que depuis l'année dernière, il s’est allié à ses anciens ennemis Houthistes contre Hadi et ses alliés.

Le plan de transition dessiné par le CCG dès avril 2011 – celui qui a placé Rabbo Mansour Hadi au pouvoir – n'a pas pris en compte les troubles qu’allaient entraîner la chute de celui qui a tenu les ficelles pendant 33 ans. Et l’attention étant depuis fixée sur les Houthistes, de larges espaces se sont ouverts pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) présent depuis 2009, et plus récemment l'organisation État islamique (EI). En témoigne le triple attentat qui a tué 22 personnes le 25 mars à Aden, au Sud du pays.

Une crise humanitaire

« Une génération est en passe d’être sacrifiée ». C’est ce qu’affirme un communiqué signé le 24 mars dernier par six organisations humanitaires. Actant que « la réponse militaire à cette crise est un échec », elles appellent à une implication diplomatique et humanitaire plus efficace. Depuis le début de l’opération militaire, les humanitaires sur place poussent la sonnette d’alarme quant à leur manque de moyens pour pouvoir enrayer une situation humaine catastrophique. L’Unicef révélait au même moment qu’un bombardement de la coalition sur le marché de Khamis (région de Mastaba) aurait tué 119 personnes, dont 22 enfants, en blessant 47 autres. Reprenant les investigations de Human Rights Watch depuis le début du conflit, il est possible de mettre en doute les objectifs militaires recherchés par de telles frappes – que le Haut commissariat aux droits de l’homme par l’intermédiaire de son représentant le prince jordanien Zeid Ra’ad Al-Hussein a qualifié de « carnage ». L’organe onusien aurait comptabilisé, depuis le 26 mars 2015, jusqu’à 9 000 victimes civiles dont 3 218 seraient mortes. Al-Hussein ajoute qu’il espère que la déclaration saoudienne sera d’effets concrets et « exhorte les deux côtés à ravaler leur fierté et mettre fin à ce conflit ». Mis en place au lancement de l’opération, le blocus n’a pas empêché les armes de circuler dans le pays, et – pis encore – a freiné l’accès à l’aide internationale, malgré les appels successifs des humanitaires encore présents dans le pays.

Les États-Unis – qui soutiennent logistiquement leurs alliés du Golfe et qui étaient jusqu’alors gênés par le lourd bilan de l’opération – ont très vite salué la déclaration du général Ahmed al-Assiri. Sérieux échec militaire au regard de l’asymétrie des forces en présence, l’intervention saoudienne a simplement réussi à accroître la polarisation politique et tribale du pays.

Un terrain diplomatique glissant

On a appris le 19 mars que l’Envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen était arrivé à Sana’a pour engager une nouvelle série de négociations, qui fait suite à la tentative avortée en décembre à Genève. Il est intéressant de voir que M. Ismail Ould Cheikh Ahmed s’est d’abord dirigé vers la capitale, tenue par les Houthis – peut-être le signe de la prise en compte de l’ensemble des protagonistes. Des négociations prévues pour le 17 avril prochain ont été annoncées. L’enjeu sera alors de faire asseoir à la même table les différentes composantes politiques, tribales et confessionnelles du Yémen.

Les contradictions de la communauté internationale vis-à-vis de ce pays sont autant d’obstacles au processus de médiation. Dans sa résolution 2216 du 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies rappelait déjà l’intégrité territoriale du Yémen, tout en réaffirmant son soutien à l’action menée par le CCG « pour accompagner la transition politique au Yémen ». Sans trop prendre de risque, les puissances de l’organe exécutif des Nations Unies appellent à un dialogue national, avec comme préalable le respect par les Houthis de l’accord qui a suivi la médiation du CCG en 2011.

Rien n’est moins sûr. Les Houthistes n’avaient pas été intégrés au processus, qui s’est conclu par la résignation d’Ali Abdullah Saleh et, dès 2012, par la tenue d’élections présidentielles avec Rabbo Mansour Hadi comme seul candidat. Les chiites de la région de Sa’dah, et tout particulièrement Ansar Allah, se sont par ailleurs battus pour défendre leur identité zaydite face au processus de « sunnification » mené par l’État yéménite depuis que celui-ci a pris le pas sur l'imamat zaydite en 1962. À cette fin, si négociations il y a, celles-ci devront intégrer Ansar Allah non pas en tant que milice qui tient encore la capitale Sanaa, mais en tant que porte-parole d’une identité centrale du paysage yéménite. Le 27 mars dernier, les Houthistes auraient procédé à un échange de neuf prisonniers saoudiens contre une centaine des leurs, premier pas vers une médiation politique.

La communauté internationale a longtemps voulu croire en la force médiatrice de l’Oman, qui ne participe pas à la coalition menée par l’Arabie saoudite. Le déplacement du Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon le 1er février dernier participe manifestement à cette tentative, mais c’est oublier que le sultanat s’affirme de plus en plus comme la « Suisse du Moyen-Orient ».

Autre acteur essentiel, et hors-jeu au moment de la médiation du CCG en 2011, il faudra s’attendre à voir l’Iran jouer un certain rôle dans l’effort diplomatique pour résoudre la crise qui touche le Yémen. Accusé d’apporter une aide logistique aux Houthistes dans leur combat contre l’Arabie saoudite, ce qu'il a toujours nié, le pays aura forcément son mot à dire, ne serait-ce que d’un point de vue géographique. Déjà début mars son ministre des affaires étrangères Adel al-Jubeir se déclarait favorable à une solution politique au conflit.

Plus généralement, le gouvernement d’Abd Rabbo Mansour Hadi devra intégrer l’ensemble des pans identitaires du pays dans un équilibre délicat mais indispensable. La question du mouvement sécessionniste sudiste devra être abordée, ne serait-ce parce qu’elle est liée au terrorisme, qui prospère dans cette partie du pays. En dehors du Congrès général populaire, le parti de l’ancien-président Ali Abdullah Saleh, les différents partis de l’avant-2011 devraient prendre part au processus de négociations. Soutenu par l’Arabie saoudite, Al-Islah (réforme en arabe), le parti issu des Frères musulmans, est la deuxième force politique du pays, et le prix Nobel de la paix 2011, Tawakkul Karman avait symbolisé l’influence de l’Islah sur la contestation contre Ali Abdullah Saleh. Le parti devrait se positionner contre les Houthistes et aux côtés de l’Arabie saoudite dans les négociations à venir, après les multiples enlèvements de cadres du parti par les Houthistes tout au long du conflit. Derrière cet antagonisme se cache un déplacement des alliances tribales en faveur des Houthistes, alors que jusqu’à présent Al-Islah rassemblait une importante coalition tribale, les Hashid.

Ali Abdullah Saleh le savait bien : les identités tribales sont fondamentales au Yémen et toute issue diplomatique devra tenir compte des évolutions que ces identités ont pu connaître depuis les premières contestations à Sana’a en 2011. Autant de questions délicates qui se superposent et qu’il faudra observer dans les prochaines semaines.